もう赤瀬川原平さんはいないのかR5

<もう赤瀬川原平さんはいないのかR5>

図書館で『赤瀬川原平・現代赤瀬川考』というムック本を手にしたが・・・

そうか、もう赤瀬川原平さんはいないのかと想うのです。

(2014年10月26日に逝去しています)

赤瀬川さんは模型千円札事件を起こしたりいろいろあったが、晩年に「老人力」という概念をぶちあげたことが大きいと思うわけです。

・『仙人の桜、俗人の桜』

・『岡本太郎と語る'01/'02』4

・『背水の陣』

・『赤瀬川原平・現代赤瀬川考』

・『石子順造的世界』2

・『櫻画報大全』

R5:『仙人の桜、俗人の桜』を追加

<『仙人の桜、俗人の桜』>

図書館で『仙人の桜、俗人の桜』という本を、手にしたのです。

この本の副題が「にっぽん解剖紀行」となっているが・・・さて、どれだけの料理が見えるのか期待するのです。

【仙人の桜、俗人の桜】

赤瀬川原平著、JTB、1993年刊

<「BOOK」データベース>より

「路上観察」のメスが全国各地の日本文化を腑分けしてゆく、にっぽん解剖紀行。

<読む前の大使寸評>

この本の副題が「にっぽん解剖紀行」となっているが・・・さて、どれだけの料理が見えるのか期待するのです。

amazon仙人の桜、俗人の桜

|

<『岡本太郎と語る'01/'02』4>

図書館で『岡本太郎と語る'01/'02』という本を、手にしたのです。

なんか見たことのあるような本だと思うが、ま、いいかと借りたわけです。

帰って調べてみたら、およそ1年前に借りて読んでいたのです(イカン イカン)

【岡本太郎と語る'01/'02】

岡本太郎記念館編、二玄社、2003年刊

<「BOOK」データベース>より

「ただのサロンではない」「ただの講演会ではない」。岡本太郎が夢みてやまなかった「丁々発止の精神の共同体」。太郎“と”語る空間への扉が、今、ここに、ある。

<読む前の大使寸評>

なんか見たことのあるような本だと思うが、ま、いいかと借りたわけです。

帰って調べてみたら、およそ1年前に借りて読んでいたのです(イカン イカン)

amazon岡本太郎と語る'01/'02

『岡本太郎と語る'01/'02』4:赤瀬川原平

『岡本太郎と語る』1:赤瀬川原平

|

<『背水の陣』>

図書館で『背水の陣』という本を手にしたのです。

赤瀬川原平さんが日経エコロジーという雑誌に連載したエッセイ集であるが…

赤瀬川さんと日経エコという取り合わせが、行き当たりばったりというか、シュールでいいかも♪

【背水の陣】

赤瀬川原平著、日経BP社、2003年刊

<「BOOK」データベース>より

ぼくのような人間までもが、環境問題を考えなければならなくなった。中古カメラから原発まで、「環境と身体」をゲンペイさんが「哲学」します。

【目次】

中古省とはなんだろう/パリの古物/ゴミの増長/犬のウンとのつきあい/長崎の路面電車/手抜きウイルスを考える/自分と環境はどこが違うのか/Uターンの兆し/ゴミの原産地を探る/家具と削るとよくなる〔ほか〕

<読む前の大使寸評>

赤瀬川原平さんが日経エコロジーという雑誌に連載したエッセイ集であるが…

赤瀬川さんと日経エコという取り合わせが、行き当たりばったりというか、シュールでいいかも♪

rakuten背水の陣

|

エッセイ集だから、どこから読んでもいいし、また全部読む必要もないわけで、暇人にとっては、それが魅力のひとつである。

…ということで、ひとつ見てみましょう。

p74~78

<ゴミの原産地を探る>

自然にはゴミがない、と言った人がいた。テツガクだなと思う。

ゴミは必ず人間が生み出すものだ。つまりゴミは人口物品に限られる。

たしかにそうで、たとえば山の中の枯葉や枯枝の落ちたのがゴミかというと、そうは見えない。そうは感じられない。樹の根元に枯葉が落ちていても、それは自然だと思う。倒木がごろんとあって、その表面がぼろぼろに朽ちて黴が生えたりしていても、それはゴミに見えない。自然だと思う。汚いとは思わない。

でもそこに、脚の折れた、バネの飛び出した長椅子がどんと転がっていて、ところどころ布が腐って黴が生えていたりしたら、それはゴミだと思う。汚いなあと思ってしまう。

では自然の中にゴミはないとして、ゴミは人間だけが生み出すものだとして、それじゃあ人間は自然じゃないのかという問題がある。大自然のイトナミの中にあるんだから人間も自然物であって、人間の生み出すゴミも自然物ということになるんじゃないか。

理屈ではそうなるかもしれないが、それはやはり理屈で、廃棄された人工物はどうしてもゴミに見える。枯葉はゴミに見えず、一方、タバコの箱のひしゃげたのはゴミに見えてしまうんだから、仕方がない。見ているのは人間である。

これは面白い問題だ。

ゴミというのは人間の作る人工物から出てくる。それをたとえば動物が見たらゴミでも何でもないのだろうが、それを人間が見るとゴミに見える。

ゴミはすべて人間にからむ物なのだ。

廃車だったか何だったか、何か構造物の廃品を海に沈めると、魚たちはそれを魚礁として利用をはじめる。何かそういう画面を雑誌かテレビで見たことがある。

(中略)

問題は人工物、人工的というところにある。

最近の研究によると猿もけっこう道具を使うし、使うだけでなく枝を折るくらいの道具作りをすることがわかってきている。そうすると「猿工」「猿工物」「猿工的」となるのだろうが、まあ理屈はいうまい。

|

ウーム 暇というか、テツガク的なエッセイやんけ♪

<『赤瀬川原平・現代赤瀬川考』>

生前の赤瀬川さんと親交の深かったお三方の座談会を見てみましょう。

p7~11

<【特別座談会】松田哲夫×南伸坊×山下裕二──赤瀬川さんの謎>より

南:『ガロ』もいろいろな人を輩出している。僕が入った時もすでにいろんなスター作家がいた。

山下:みうらじゅんさんがいたのは、南さんの時代ですか?

南:みうらさんは渡辺和博の時代ですね。

山下:みうらじゅんはナベさんにすごい意地悪されたと書いていましたね。「あんたのとこに寿司百人前、頼んどいたよ」って。

南:アハハ。シャレがキツイ。鶴見俊輔さんが「ガロ学派」という言い方をされてますね。

松田:鶴見さんに言わせると、日本で学派、エコールと言えるものは、今西錦司学派とガロ学派だけだそうです。

山下:すごい(笑)。いいなあ、ガロ学派。

松田:鶴見さんの『思想の科学』は民間学としてかなり大きいものだと思いますが、鶴見さんは謙遜して、自分よりも今西さんとガロだと言ったんです。

南:考えたみたら、ガロ学派すごいんだよね。

松田:白土三平から水木しげる、つげ義春、佐々木マキ、林静一、糸井重里、荒木経惟、蛭子能収、みうらじゅんまで。

南:不思議ですね。やはり三平さんがつげさんと水木さんを呼び寄せて、そこに滝田ゆうさんが来たり、いろんな人たちが集まってくる。

松田:杉浦日向子さんも来たりね。小学館が『ビッグコミック』をやる前に、『ガロ』を買おうとしたんですよ。そこで長井勝一さんが『ガロ』を売らなかったのは、要するに小学館は白土、水木、つげだけで『ビッグコミック』を作りたかった。あとはいらない、という意向。それだったらこれから伸びる若い人たちのためにも『ガロ』を残そうという考えがあった。あの時買われていたら、みうらじゅんや杉浦日向子とかは、ああいう形では出てこなかったと思う。

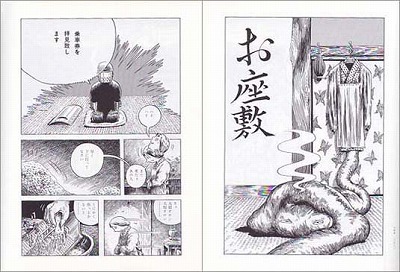

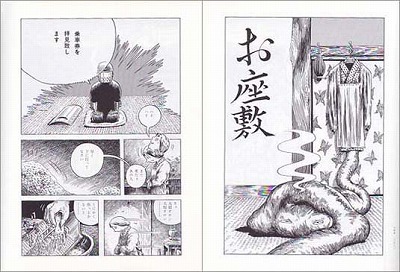

南:赤瀬川さんの「お座敷」でのデビューは、『ガロ』に新人としてちゃんと応募して、入選しているんだよね。あの「お座敷」は、漫画としてもいろんな新しいことをやっている。あれはすごく刺激的でしたね。

松田:その後の、「おざ式」はどうですか。

南:あれはあれで、あの頃の赤瀬川さんらしい漫画でいいですよね。「お座敷」は、芸術家が漫画という表現に触発されていろんなことをやったっていう、その面白さがいいんですよ。

松田:イラストレーターとか芸術家が漫画を描いても、あそこまではやらない。赤瀬川さんなりにそれまでペン画をずっと描いてきて、その積み重ねがあった。そのうえで、つげさん的なものを自分なりに描いてみて、「お座敷」ができた。

南:つげさんのファンになると、つげさん的な漫画を描こうとしちゃう。でも赤瀬川さんの漫画は、読売アンデパンダンやハイレッド・センターでやっていたのと、同じ芯がある。思えば赤瀬川さん一派って、青林堂と美学校に吹き溜まってるね。

山下:神保町の磁力みたいなものが、きっとあるんですね。

松田:僕にとっては、小川町にあった筑摩書房と、猿楽町の青林堂と、神保町の美学校というトライアングル。だいたい70年代前半くらいまで、そこをウロウロしていたことで、のちの人生がほとんど決まりました。

山下:お二人は、60年代の終わりからずっと赤瀬川さんとの密接な付き合いが続いているでしょう。

松田:そうですね。でも濃淡はあります。美学校でも、僕がだんだん筑摩の仕事で忙しくなっていって、赤瀬川さんの助手みたいな役割が南に移っていった。

トマソン観測センターを作るようになった頃は、僕はほとんど美学校へは行っていないんです。だから、赤瀬川さんはまだそんなことやっているのかと、ちょっと遠目で見ていました。

『写真時代』の連載とかも、ふーんという感じで見ていたんだけど、宮武外骨のリバイバルや、路上観察などを通じて、また濃く付き合うようになりました。最初の頃みたいに、しょっちゅう会うという感じではなかったけれども。

南:松田くんは会社で重要な位置についちゃったからね。僕はずっと同じ感じで付き合ってて、ロイヤル天文同好会とか、ステレオオタク学会とかその都度一緒にやった。

その時赤瀬川さんが興味を持ったものが団体になるんだよ。ロイヤル天文同好会は、田中ちひろが会長になって、『ゴムの惑星』という機関紙が四号くらい出た。ステレオオタク学会は高杉弾が会長で、のちに小学館の編集者になった徳山雅記くんがランダムドットステログラムの流行を作り出した。

赤瀬川さんてけっこう流行の元になっているんだよね。ロイヤル天文同好会はぜんぜん流行しなかったけど(笑)。

松田:路上観察学会では、「赤瀬川化の法則」というのがあった。路上観察は物件主義で、表現しようとするものはあえて排除していたんです。すると赤瀬川さんは、自分の撮りたい写真というのがあって撮ってくるんだけど、写真を見せながら、「ちょっと芸術だけどね」とか、「ちょっと風情があったからね」とか言い訳をする。すると僕らも、「これは芸術だ」、「風情だ」と言って切り捨てる。

ところがだんだん面白い物件がなくなってくると、「赤瀬川さんだったらこういうのを撮るよね」と言って、皆が撮り始める。それまで切り捨ててきたものにいつのまにか取り込まれて、「赤瀬川化」してしまう。そうすると、「写真がうまくなったね」と褒められるんだよね(笑)。

<ひとり前衛の果てまで行った人>

松田:山下さんは、赤瀬川原平という芸術家についてどう思いますか?赤瀬川さん自身がよく言っていたけど、千円札で前衛の果てまで行って、もうここから先がないという辛い思いをしたそうです。

千円札を作った時は、裁判や事件を起こそうと思ってやったわけではないけど、裁判をきっかけに次のステージに行くことができた。その時の、果てまで行ったという感覚は、その後のトマソンや小説、老人力、日本美術応援団など、いろんなことのスタートになっているような気がします。

これはある種の転向ですが、権力によって強制されたものではなく、何かを見てしまったということによる自覚的な変化でえす。当時、世界的にも前衛芸術があって、読売アンデパンダンでもたくさんの人が出品していたわけだけれども、なぜ赤瀬川さんだけが果てまで行けたのか。それは美術史的に、どういった意味を持っているのか。

山下:戦後のいわゆる前衛の人たちの中でも、果てまで行く覚悟を持っていた人は、じつはそんなにいなかったんじゃないかと思います。

南:逆瀬川さんは千円札を作った時点でものすごいところまで行ってるよね。でも、本人はそれほど素晴らしい作品だというふうには思っていないんだよね。

松田:その前にはチューブと真空管を使った「ヴァギナのシーツ」がある。他のアーティストだったら、あれで20年、30年と純化していけばいい。

南:読売アンデパンダンの前衛の極北に赤瀬川さんがいた。反芸術とか非芸術とか、赤瀬川さんがいちばん律儀に、当時の若い芸術家たちの先頭に行っちゃってたんじゃないかな。

山下:同世代の他の前衛芸術家と呼ばれている人に対して、赤瀬川さんはけっこう冷ややかに見ているところがあったと思う。僕が覚えているのは、荒川修作のことをあまりこころよく思っていない節があって、「荒川は世界的芸術家になりたいだけなんだよ」と、ぼそっと一言だけ言ったのを、すごくよく覚えています。

松田:荒川さんは、高校の同級生ですよね。

南:いまの現代芸術ってその荒川修作のあとをくっついていった人たちがやってるんだろうね。結局、作品が1億円で売れましたみたいな。当時はニューヨークに行くのがカッコよくて、皆で羽田に行ったとか、書いているじゃない?

赤瀬川さんは、自分のやっていることとニューヨークへ行くことが関係あるのかどうかについては考えてたと思う。成功する可能性も、なかったわけではないけど、やっているうちに、全然違うところに来ちゃった。

山下:ニューヨークへ行って一旗揚げて、というスタイルは、どうしようもなく続いてしまっている。もういいかげんにやめてくれ、と僕なんかは思います。

松田:同じ梱包でも、赤瀬川さんとクリストでは全然違いますよね。

南:クリストはいくらでも続けられるんですよ。でも赤瀬川さんはあの時点で梱包はもうやりきっちゃった。一番似ているのは、デュシャンだよね。

松田:表現の果てまで行った感覚という点では、赤瀬川さんはのちの千利休の仕事で、利休と自分との同質性を確認したんだと思う。勅使河原宏監督がいきなり赤瀬川さんに『利休』の脚本を書かせたのは、すごい慧眼ですよね。赤瀬川さんは利休のことを全然知らなくて、それは思いもよらない依頼だったから、すぐに『漫画日本の歴史』を買いに行ったそうです(笑)。

日本の前衛は、利休から始まるわけじゃないですか。僕は二人にすごく近いものを感じている。日本の歴史で芸術や表現の果てまで行った人というのは、利休くらいですよ。権力との対峙の仕方にも共通性があるし、ひとつのパターンを確立してずっと同じことをやっているのではなく、どんどん違うことをやるというのもそう。

利休とデュシャンにも近いものがある。実は20世紀の前衛芸術がやろうとしたことを、利休は全部やっています。インスタレーションでもあり、環境芸術でもあり、ただの真っ黒い茶碗にものすごい金額をつけることとか、極度のコンセプチュアルアートでもある。それから身体表現、つまりパフォーマンスもやる。ありとあらゆる要素が利休のなかにはあって、それは赤瀬川さんと通じるすごさだなと、僕はつくづく思います。

|

四方田犬彦さんが、赤瀬川さんの漫画を鋭く回顧しています。

p183~184

<『お座敷』とは何だったのか>より

芸術家としての、とりわけ公序良俗をからかってみせる危険な前衛主義者としての赤瀬川原平を知らない者はいない。

銀座の舗道の一区画だけを執拗に清掃して通行人を混乱させたかと思うと、今度は展覧会の当日に画廊を閉鎖して、終了日に再開する。偽千円札を芸術として提出し、司法権力が犯罪と芸術の境界を見定まれないことを知ると、今度は零円札を「発行」する。ラベルのない内側を外側に反転させた缶詰を考案し、その缶詰をもって全世界が逆に封印されたという観念を、芸術として差し出す。

彼が1960年代に試みたミニマルでコンセプチュアルな行為は、現実に偽造紙幣事件が生じたり、オリンピックを前に東京下町の集合住宅が撤去されたりした事情に鑑みると、きわめて政治的なラディカリズムを担っていたと判明する。

70年代後半からの赤瀬川は、「尾辻克彦」という筆名のもと文学者に転身。日常生活にあってつい見過ごされている言葉やオブジェをめぐって、ユーモラスな達観を示す短篇長編を執筆した。達観の視座を現実の都市空間に適用したとき、トマソン、つまり動機も目的も見失って、ただ路上に意味もなく置き去りにされてしまったオブジェをめぐる観察が開始される。やがてそれは「路上観察学」と呼ばれる、集団的なフィールドワークへと発展した。

また一方で諧謔に満ちた言語ゲームの遊戯者でもある赤瀬川は、「老人力」という言葉を考案。宮武外骨に倣って「頓智」の復権を説いた。

赤瀬川のこうした多彩な活動の根底にあるのは、生真面目なもの、厳粛で一元的なものを前に、とりあえず茶化しておきたいという姿勢であり、世界のあらゆる事象にパロディの香辛料を振りかけて、権威的な人物にくしゃみを起こさせてみたいという態度である。

パロディは原著者が著作権侵害を訴え出るというケースが続出したため、今日ではすっかりナリを潜めてしまっているが、70年代までは芸術創造のなかで独自の、本質的なジャンルを形成していた。以下では赤瀬川が1970年前後に発表したいくつかの漫画と戯文とを中心に論じておこうと思う。

わたしが赤瀬川原平を漫画家として意識するようになった切っ掛けは、『ガロ』1970年6月号に掲載された『お座敷』からであった。

当時の『ガロ』は白土三平の雑誌という印象がいくぶん薄らぎ、林静一や佐々木マキといった新人がさまざまな試みを発表する、騒々しい実験の場と化していた。そこに突然出現したこの43頁の中篇は、とりわけ異常な不気味さによって、わたしを強く印象づけた。

完全武装した一人の機動隊員が、黒い海からのっそりと岸辺へ這い上がる。彼はジュラルミンの楯を抱えながら人気のない街角を進み、とある木造二階建ての家屋を訪問する。機動隊員はおびただしい数のアゲハチョウの模様のある襖で仕切られた、お座敷に通され、座布団の上に正座する。彼の要求とは、「乗車券を拝見」することだ。その声を聴いた一家の主婦は、台所の隅にいる何か謎めいた生物にむかって、しばらく縁の下に姿を隠しておくように命じる。生物は不承不承に縁の下に潜り込み、機動隊員が退出するまで大人しくしていることになる。それは全身が鱗で覆われた、蛇とも男性性器ともつかない、奇怪な生物である。

(中略)

赤瀬川原平が『朝日ジャーナル』誌上に『野次馬画報』『桜画報』を連載するのは、『お座敷』が発表されてほぼ半年後、1970年8月2日号からであった。掲載誌をも平然とパロディの題材とするその過激な手法は、連載途上で版元の朝日新聞社を立腹させ、『朝日ジャーナル』は回収処分されるにいたった。今からすれば、それは現在にまでいたる朝日新聞社の雑誌の凋落の、最初の兆候であった。

だが『お座敷』においてもうひとつ忘れてならないのは、赤瀬川が後に『おざ式』なる漫画を、同じ『ガロ』誌上に発表していることである。

それは名作との誉れの高い、つげ義春の『李さん一家』に対して赤瀬川が試みた、二度目のパロディであった。彼は奇しくも題名が同じ発音を持つ漫画を発表することで、『お座敷』という作品すらをも自己韜晦の対象に仕立てあげたのである。

|

【赤瀬川原平・現代赤瀬川考】

ムック、河出書房新社、2014年刊

<商品の説明>より

希代の美術家、作家である赤瀬川原平を総特集。発掘対談、単行本未収録作のほか、

松田哲夫×南伸坊×山下裕二の鼎談、四方田犬彦、林丈二、夏石鈴子、足立正生、高野慎三etc.

<大使寸評>

「KAWADE夢ムック」と銘打った追悼企画本なんだが、素早い動きやでぇ♪

赤瀬川さんは模型千円札事件を起こしたりいろいろあったが、晩年に「老人力」という概念をぶちあげたことが大きいと思うわけです。

とにかく、この概念はイグノーベル賞級のオリジナリティだと、大使は高く評価するのです♪

つまり、観念的な意味で、もっとも破壊力を持った前衛的なイリュージョンだったと思うのです。

惜しい人を亡くしたが・・・それも世の常、人生なんだろう。合掌。

Amazon赤瀬川原平・現代赤瀬川考

|

<『石子順造的世界』2>

図書館で『石子順造的世界』という本を手にしたのです。

大形本の表紙に『ねじ式』の絵が装丁されていて目をひくわけです。

石子順造氏といえば・・・・マンガやキッチュなものなどを評論すれば、誰か止めないかぎり延々と続けるような印象のある人だったかな。

石子氏と赤瀬川原平とは関係が深いのだが、「千円札裁判」あたりを見てみましょう。

p46~47

<【コラム】石子順造と千円札裁判>

石子順造の文章に最も多く登場するアーティストは、赤瀬川原平である。出品作品をご覧いただいてもおわかりの通り、本展で設定した三つの軸「美術」「マンガ」「キッチュ」すべてに赤瀬川が関連しており、赤瀬川を論点とした文章に限らずそこかしこに名前や作品が取り上げられている。一例を挙げれば編著『マンガ家・イラストレーターになるには』の終章において、この書の本来の趣旨からすればまったく唐突に千円札の話題を持ち出して締めくくるといった調子であった。

《大日本零円札》 《大日本零円札》

《模型千円札》 《模型千円札》

とりわけ石子が高く評価していたのは《模型千円札》や《大日本零円札》など、紙幣をモチーフとした一連の作品である。石子と赤瀬川の直接の関係も、千円札を模した赤瀬川の作品の違法性が争われたいわゆる「千円札裁判」に始まる。かねてから高松次郎や中西夏之らハイレッド・センターの中心人物に着目し評論を重ねていた石子は1966年、戦後日本の美術史上最大の事件といって過言でないこの裁判に際して組織された「千円札懇談会」に参加する。

以来石子は千円札裁判と赤瀬川の千円札関連作品に対する膨大な文章を執筆していく。赤瀬川当人以外で、これらについて石子ほど多く言及した人物はおそらくいない。ただし、石子のとった立場はたいへん微妙であった。赤瀬川の作品を評価しながらも、数多くの論者が公判に参加して弁護・証言を行う中で彼は(請われもしたようだが)一度も法廷に立つことなく、さらに弁護側を批判しさえした。弁護側の主張に対して石子の考えが折り合わなかったのである。石子の考えとは、次のようなものであった。

まず、紙幣とは何か。紙幣が単なる印刷された紙切れでなく「お金」であるのは、国が制度によってそのように定めているからである。だから紙幣は国家権力の象徴ともいえる。そして私たちは、千円札をはじめとする特定の紙を「お金」として使えることを何の疑問もなく、当然のこととして受け入れている。本当は紙切れであることをわざわざ意識することなく、図柄を正確に思い出すこともできないほどに、あるいは、紙幣そのものに対して欲望を抱いてしまうほどに、もはや紙幣は国民の「身体性」となっている。

逆にそうでなければ国家は円滑に進むことができない。この「当然のこと」を私たち(国民)の日常、もしくは現実と呼ぶのであれば、そのとき「日常」や「現実」は国家権力に与えられているまやかしではあるまいか。「五百円札や千円札の図柄や大きさは、その手ざわりや使い方までふくめて、いつしれずわれわれの日常的な感覚意識のありようそのものの運動にぴたりと密着してしまっており、・・・こうした経過の中で、われわれの知覚が、まさに<国民>化すなわち日本人化されていくことに重大な問題がある」。例えば赤瀬川がテレビ出演中に《模型千円札》を燃やしてみせたのは、燃やせるのに燃やせない(燃やしづらい)紙幣という制度を批判的に告発したのであり、彼の作品は「現実の幻想性、欲望の不条理性にかかわっていこうとする存在回復のための表現」に他ならない・・・・石子はそう捉えたのであった。

それゆえに、赤瀬川の作品が芸術行為であり、表現の自由に属する問題だから犯罪でないとする弁護側の主張に石子は納得できなかった。石子の評価は、犯罪的であること、法に抵触するところに要点をおいている以上、「検察側の起訴と全く同じ理由」によっていたからである。

むろん石子は有罪を望んでいたわけでもない。彼は、弁護するのであれば「芸術である、だから犯罪でない」ではなく、「芸術である、だけど犯罪でない」もしくは「法律違反ではない、だから犯罪ではない」と主張すべきであると述べた。法の下に「芸術である」ことを認めさせ「無罪」に結びつけることは、権力の制度を露呈させたはずの赤瀬川の作品をまたも制度の中に収めてしまうのではないか。法は、法の根拠を問うたこの作品を本来裁けないのだから「無罪」でなく裁判自体の不当性を、もしくは「不起訴」こそを勝ち取るべきだ、としたのである。

|

【石子順造的世界】

府中市美術館編、美術出版社、2011年刊

<「BOOK」データベース>より

データなし

<読む前の大使寸評>

追って記入

rakuten石子順造的世界

|

『石子順造的世界』1

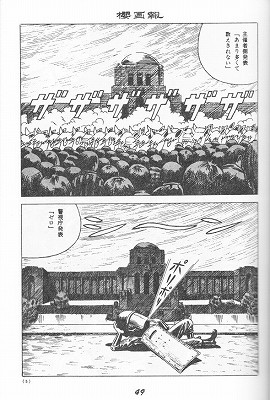

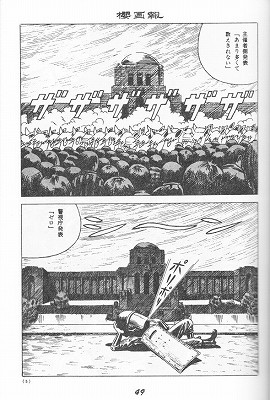

<『櫻画報大全』>

図書館に予約していた『櫻画報大全』という文庫本を、待つこと4日でゲットしたのです。

この際、マンガ作家としての赤瀬川さんを、じっくり回顧してみようと思うのです。

【櫻画報大全】

赤瀬川原平著、新潮社、1985年刊

<「BOOK」データベース>より

古書につきデータなし

<読む前の大使寸評>

マンガ作家としての赤瀬川さんを、じっくり回顧してみようと思うのです。

<図書館予約:(9/05予約、9/09受取)>

rakuten櫻画報大全

|

この本の序文を、見てみましょう。

p16~18

<櫻画報1985年文庫版への序文>

もう「櫻画報」の序文は書きつくしたと思っていたが、こんどは文庫版で出ることになった。これも相当にしつっこい本である。この文庫版の本体である『櫻画報大全』が出てから8年、最初の『櫻画報永久保存版』からは15年、もはやサクラも散りつくしたというふりをして、私は氏名改造の上「純文学」などやったりしている。画家につづいて作家、こんどは「序文家」という肩書もつけてみようか。

この「櫻画報」が誕生したのは1970年8月の『朝日ジャーナル』誌上である。そのとき同時に蛋白質の塊としてこの世に誕生した人々も、いまはもう屁理屈をこねる高校生となり、この文庫版の読者であろう。その人々には、かつてこのような時代があったという空気の缶詰、あるいは観光絵葉書として、この本が機能するのかもしれない。

(中略)

櫻画報のライブでのスタイルは、1970年8月から8ヶ月間『朝日ジャーナル』のグラビアページに毎週3ページ連載であった。そのあとは『ガロ』やその他の新聞雑誌上を点々として、それがはじめて1冊にまとめられたのが『櫻画報永久保存版』で、1971年8月発行B5版上製箱入、表紙は赤いクロスで見返しには紅色の渦巻くような「彩雲」という紙を使った。

(中略)

今回は文庫版であり、表紙本体は一般の文庫版のスタイルの中に収められた。「櫻画報」の本体ページは完全縮小されたが、回収事件のページや主筆デスク日記などは、文庫の版型に合わせて組み直した。そのためページ数が増大し、形体はこのように聖書みたいに部厚くなった。

「櫻画報」は社会の力によっていままた文庫本となったのだと思う。私たちは種々の本を買ったり売ったり、その結果廃刊にしたりベストセラーにしたり、そんなことをそれぞれが勝手に人文科学的な気分でやっているが、これらはすべて自然科学の対象である。

「櫻画報」は朝日新聞社と青林堂という極大極小の力なくしては、この世に生まれることがなかった。その生い立ちにより、宇宙の果てからゴミの量子の芯にまで及ぶ振幅をもつことができたのである。

1985年6月15日 赤瀬川原平(序文家)

|

お座敷2 - 真っ赤なウソ(朝日)より

この『櫻画報大全』(著:赤瀬川原平、1985)を手に取って、購読した時の充実感は、ラインナップが衰えつつあった当時の新潮文庫としては抜きんでたものだったように思う。1970年7月に「野次馬画報」、4号目から「櫻画報」というマンガ記事として朝日ジャーナルの誌面で異彩を放ち、同誌の回収騒ぎを招いてからもゲリラ的にいくつかの雑誌をにぎわせた、その内容のすべてとそれにまつわっての赤瀬川氏の日記などを収める、ぶ厚い文庫本。

|

櫻画報大全の画像

櫻画報大全の画像より